2025年1月,永定河的冰凌碰撞声尚未散尽,中央民族大学实践团走进门头沟区水峪嘴村与爨底下村。青石板上的水渍泛着微光,那是去年洪灾留下的印记,也是今日协同治理的见证。

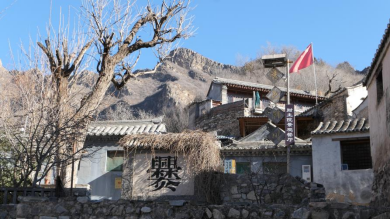

在爨底下村,62岁的韩大爷在弧形石墙下热情的指引游客,他身后的明代排水渠正淌着飘雪:"老祖宗留下的梯形地基,五百年没让洪水漫过门槛。那年头砌墙用糯米灰浆,你们看这石缝——"他粗糙的指尖划过石块间的凹槽,"雨水顺着沟槽往外淌,比现在的水泥管还利索。"村支书翻出手机里去年洪峰过境时的视频:湍急水流在村口石拱处分流,绕开古村落直奔下游,仿佛五百年前的戍边将士仍在守护家园。

转过村史馆的转角,一场特殊“答辩”正在上演。屏幕上跳动的红蓝光点,是农旅结合的可视化叙事,民宿业主展示的灾前灾后对比影像,让成员们看见制度韧性的具象表达,竹筛里筛动的不仅是荞麦粒,更是治理智慧的代际传递。

二十公里外的水峪嘴村,则上演着另一种重生叙事。在方志馆多媒体沙盘前,驻村书记指着2023年洪灾航拍图:"山洪撕开国道,四十户房屋瞬间成了孤岛",旁边播放着考察时的点点滴滴。最令人动容的是民宿老板娘王姐的讲述。她掀开新铺的木地板,露出洪水浸泡过的原木:"这纹路多像水墨画?设计师说这叫'创伤美学'。"她手机里存着灾后第一个营业日的视频——屋檐下挂着"雨打风吹去,春从地底来"的竹刻对联,游客微笑着在加固后的石桥上拍照。

在应急工作站,实践团见到了不可思议的共生图景。除了专业的救援队伍和设备,还有一套完善的预警系统。工作人员详细介绍了如何结合当地地形和气候特点构建一套高效的防灾减灾体系,当模拟雨量超过一定阈值时,系统会自动触发预警,将信息迅速传达给每一位村民和相关部门。村民们也积极参与到了防灾减灾的学习和实践中,不仅接受了专业的培训,还自发组织了应急演练,确保在关键时刻能够迅速响应。

暮色中,实践团成员站在京西古道新修的观景台远眺。爨底下村的鎏金门楣映着晚霞,水峪嘴村的太阳能路灯次第亮起。两个村落,一种韧性——前者用五百年营造智慧对话天地,后者以协同治理编织安全网络。当山风掠过永定河畔的防洪林,那些夯土墙里的艾草纤维、排洪渠中的传感器、村民微信群里的雨情接龙,正共同谱写着一曲古老又鲜活的乡村生存史诗。(作者:中央民族大学 江芳敏 韩孟宜)

湖南在线版权及免责声明:

1、凡本网来源注明“湖南在线”的所有新闻稿件和图片作品,版权均属于湖南在线,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用新闻稿件和图片作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:湖南在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非湖南在线)”的新闻稿件和图片作品,系我方转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题,请及时联系本网客服:QQ2280807873

我来说两句

| ||||||